Вот, казалось бы, уважаемый человек: доктор экономических наук, профессор МГУ, Арон Иосифович Каценелинбойген, эмигрировавший в США в 1973 г. в возрасте 46 лет, пишет, что в СССР во времена Второй мировой войны правительство проводило „официальные антисемитские акции”.

Вот, казалось бы, уважаемый человек: доктор экономических наук, профессор МГУ, Арон Иосифович Каценелинбойген, эмигрировавший в США в 1973 г. в возрасте 46 лет, пишет, что в СССР во времена Второй мировой войны правительство проводило „официальные антисемитские акции”.

Своё обвинение иудей обосновывает „фактом”, будто евреям отказывали „в приеме в лучшие вузы, в частности, на вновь созданный факультет международных отношений при Московском Государственном Университете”.

Официальность указанного обвинения Каценелинбойген никак не подтверждает. Как не говорит и о том, что на вновь созданный факультет будущих дипломатов и разведчиков естественно принимали исключительно по рекомендации комсомольских и партийных органов, а не так, как например, в том же МГУ обстояло дело с приёмом иудеев на физфак.

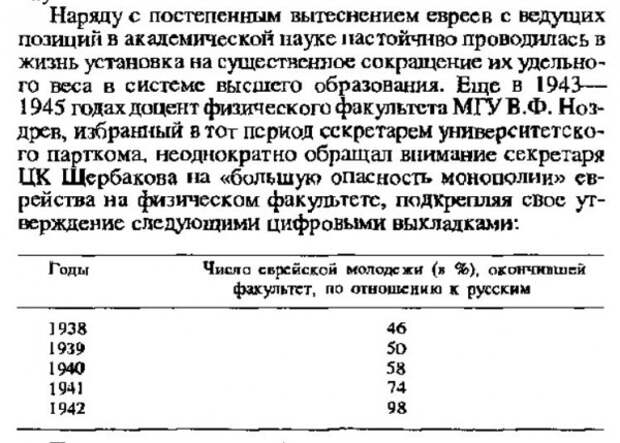

98 процентов закончивших физфак МГУ в 1942 году - евреи. Но это называется „антисемитизмом”, да ещё и „официальным”.

Кстати, статистика выше взята из книги другого иудея, создавшего целый том в три сотни страниц о тяжёлой судьбе высоконравственных иудеев в „тоталитарном” СССР.

(Костырченко Г. «В плену у красного фараона. Политические преследования евреев в СССР». Документальное исследование. — М, 1994, с. 285.).

Конечно, ввиду отсутствия подобной статистики о последующих годах сложно делать однозначный вывод. Только на страницах своего опубликованного в еврейском издании в США повествования американец Арон невольно свидетельствует как раз о процессе, обратном т.н. антисемитизму.

Проследите, как иудеи верховодили в области т.н. „экономической науки”, как они благоденствовали при Сталине. Что, в конечном итоге, привело в 1965 г. к печально известной экономической реформе Косыгина-Либермана. При таком засилье иудеев в непроизводительной сфере обойтись без Либермана, понятное дело, было немыслимо.

Любопытно, что обвиняет советское правительство в антисемитизме, в невозможности поступить „в престижный вуз страны” в военные годы местечковый украинский еврей, говоривший лишь на идише, заботливо в 14 лет (т.е. в 1941 г.) отправленный Советской властью в эвакуацию в Узбекистан, где он начал получать высшее экономическое образование, и переведшийся оттуда в 1945 г. в столичный Московский государственный экономический институт!!!

Поистине, нет предела иудейской лжи, зато подлости и чёрной неблагодарности - хоть отбавляй.

Впрочем, читатель может об этом судить сам, ознакомившись с несколькими страницами лживого иудейского борзописца.

Некоторые общие замечания об отношении к евреям-экономистам в Советском Союзе

Официальные антисемитские акции правительства еврейское население в СССР широко начало ощущать во время второй мировой войны. Это выразилось в таком факте как отказ в приеме евреев в лучшие вузы, в частности, на вновь созданный факультет международных отношений при Московском Государственном Университете. Я лично также столкнулся с фактом дискриминации в этот период.

Во время войны я учился в Узбекистанском институте народного хозяйства в г. Самарканде. Поскольку при институте не было аспирантуры, а я хотел продолжать учебу, то в 1944 г. я решил перевестись на экономический факультет Московского Государствешюго Университета.

Мои самаркандские друзья, которые к тому времени уже успели вернуться в Москву, прямо намекали мне на антисемитскую политику при приеме студентов в МГУ. Но все же с большим трудом мне удалось приехать в Москву. Я встретился с деканом экономического факультета И.Д. Удальцовым. Он меня расспрашивал обо всем, вплоть до того участвовали ли мои родственники в профсоюзном движении в Одессе в 1905 г., и ... в приеме отказал.

С большим трудом в 1945 г. мне удалось перевестись в Московский Государственный Экономический Институт. В 1946 г. я закончил этот институт. Из 19 выпускников института, рекомендованных в аспирантуру, только я один был еврей.

Между тем среди выпускников было немало способных еврейских юношей и девушек, а главное их уровень был заметно выше тех, кого рекомендовали в аспирантуру. Правда, в аспирантуру было принято несколько еврейских парней, которые кончили институт еще до войны и вернулись с фронта.

Таким образом, еще до создания государства Израиль в СССР началась явно наблюдаемая антисемитская кампания, т.е. видная уже простому еврею.

Антисемитская кампания в СССР началась вскорости после революции, точнее сразу же после смерти Ленина.

В 20-ые и начале 30-ых годов эта кампания касалась лишь самого высшего уровня руководства страны - членов Политбюро и Секретариата ЦК ВКП(б) - и была замаскирована политической борьбой общего характера. История с отстранением Каменева (Розенфельда) от должности Председателя Совета Народных Комиссаров в мае 1924г., по воспоминаниям Якубовича, была мотивирована Сталиным тем, что неудобно, что еврей Каменев занимает посты, официально занимаемые Лениным.

В период великих чисток середины тридцатых годов был сделан следующий шаг в указанном направлении: были устранены евреи по крайней мере на уровне первых секретарей областных комитетов партии. Так, к примеру, на Украине до чисток было по крайней мере 5 евреев первых секретарей областных комитетов партии, после чисток - ноль. Также был очищен от евреев личный секретариат Сталина.

Антисемитская кампания, начатая вскоре после революции и принявшая открытые формы во время второй мировой войны, значительно усилилась в середине 40-х годов в период известной борьбы с космополитизмом.

Кампания борьбы с космополитизмом преследовала не только цель устранения лидеров еврейской культуры в СССР, но и устранения евреев из сферы управления, партийного аппарата и науки. О преследовании евреев-экономистов я поведаю ниже. Здесь же я хотел рассказать об известных мне фактах, связанные с арестом в 1948 г. евреев-экономистов, работавших в промышленности.

В середине 40-х годов начальником планового отдела завода "Динамо" был Б.М. Пельцман. Его арестовали и обвинили в пресловутом желании "взорвать завод изнутри". Два доктора экономических наук, здравствующие возможно и поныне, были приглашены в МГБ в качестве экспертов. В своей экспертизе они показали, что Пельцман как начальник планового отдела умышленно создавал диспропорции в развитии цехов завода, допускал отставание развития заготовительных цехов от сборочных и т.п.

Такое обвинение при желании можно предъявить любому плановику завода. Известный русский юрист Ф.Кони о таких ситуациях говорил: "Халатность что халат - на кого ни накинь, на всех полезет".

Примерно такого же рода обвинения были предъявлены фактически группе работников Московского автомобильного завода имени Сталина (ЗИС). В 60-ые годы я работал в секторе эффективности капитальных вложении Института экономики вместе с А.И.Шустером.

Он мне рассказывал, что среди арестованных в середине 40-х годов евреев - работников ЗИС была и его жена (ее фамилия Кантор). Ее обвиняли в том, что она умышленно создавала "взрывную" политическую атмосферу на заводе. Работая в отделе труда и зарплаты, она якобы при распределении премий за результаты ежемесячной работы, отдавала предпочтение начальникам цехов - евреям.

Такое предпочтение не могло не вызвать справедливого гнева русских людей со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Можно предположить, что проведенные в конце 40-х годов антиеврейские акции, включая закрытые процессы над евреями, занимавшими руководящие посты в промышленности, преследовали далеко идущие цели, связанные с попыткой обвинения еврейского населения в целом в его нелояльности к Советской России.

В этой связи представляет особый интерес информация, полученная от известного советского экономиста ныне покойного академика ИЛ. Трахтенберга - специалиста в области международных финансов. По словам Трахтенберга, в феврале 1953г. главный редактор газеты «Правда» собрал большую группу известных советских евреев. Главный редактор предложил собравшимся подписаться под текстом обращения к евреям Советского Союза о необходимости выезда в Сибирь.

Аргументировалась эта необходимость примерно следующим. Среди евреев, как показал опыт послевоенных лет, есть много отщепенцев, вредителей, продавшихся Джойнту и другим западным разведкам. В полном соответствии с марксистко-ленинской теорией указывались причины этого явления: отсутствие у евреев своего рабочего класса и колхозного крестьянства.

Советское правительство желает помочь евреям исправить свои ошибки и создает им соответствующие условия для формирования рабочего класса и колхозного крестьянства - в районе Сибири. Трахтенберг говорил своим близким, что он отказался подписать этот документ.

Политика, проводимая в послесталинский период по отношению к советским евреям, достаточно хорошо описана, и я на этом специально останавливаться не буду. В дальнейшем изложении я буду касаться некоторых общих вопросов положения евреев в СССР, но лишь попутно, в связи с изложением судьбы тех или иных экономистов-евреев.

Евреи в экономической науке в сталинский период

Данный период характеризуется тем, что в нем начала функционировать сформированная Сталиным в 20-ые и начале 30-ых годов политическая и экономическая система. Эта система в основном действует и поныне.

Существующая экономическая система в СССР создавалась в условиях, когда ставились экстраординарные цели по отношению к имевшимся в распоряжении малому количеству ресурсов. Естественно, что в таких условиях принудительные методы управления играли ведущую роль.

В то же время необходимо было иметь концепцию планирования и использовать в ней экономические механизмы для увязки экономических показателей и согласования деятельности различных уровней плановой иерархии, в особенности интересов министерств и предприятий, поскольку последние имели несколько больше независимости.

Марксизм весьма упрощенно понимал будущее социалистическое общество, считая, что благодаря планированию в ней будет крайне легко увязать интересы людей с имеющимися ресурсами подобно тому как делал Робинзон Крузо.

Поэтому советская экономическая наука оказалась совершенно неподготовленной к поставленной перед ней новыми задачами. Абсорбировать имевшиеся идеи в западной экономической науке было чрезвычайно трудно, не только по идеологическим причинам, но и потому, что они были ориентированы на развитие рыночной экономики.

Известно, что в СССР экономическая наука выполняет две функции: идеологическую и практическую. В создавшихся условиях, естественно, ведущая роль принадлежала т.н. политэкономам, т.е. экономистам, которые должны были прежде всего найти идеологическое обоснование сложившейся жесткой экономической системе. И евреи сыграли в этом свою роль.

Конечно, первым идеологом был сам Сталин. Его главными подмастерьями к концу тридцатых годов были евреи: Л.А. Леонтьев, Б.Л. Маркус, Е.С. Варга, Л.М. Гатовский, Г.А. Козлов, М.Н. Смит (шутливо прозванная мадам Смит) и др. Учебник политической экономии был написан в тот период совместно Лапидусом и Островитяновым; но известно» что большую роль при этом играл еврей Лапидус. (Ходила даже шутка по поводу этого учебника: Лапидус написал, Островитянов подписал). В 1940г. Сталин пригласил 6 ведущих советских экономистов на беседу. Я знаю только четырех из них: среди них было два еврея: Леонтьев и Маркус.

Судьба евреев идеологов сложилась по-разному. Поскольку они стали известными в основном после великих чисток, когда аппарат управления и пропаганды во многом стабилизировался, то они умерли в своих постелях. Однако подавляющее большинство из них лишилось при Сталине своих высоких должностей, но сохраняли достаточно хорошее положение.

В середине и конце тридцатых годов подручным Сталина номер один в политической экономии бал Л.А. Леонтъев. Как ученый Леонтьев был малозначимой фигурой, но обладал хорошим политическим чутьем и способностями к публицистике. Леонтьев был настолько близок к Сталину в тот период, что Сталин его неоднократно приглашал на беседы в свою кремлевскую квартиру.

В годы войны Леонтьев был отодвинут от своей ведущей позиции и его заменил К.В. Островитянов (кстати также как и Сталин он прошел семинарию). Леонтьев был затем много лет главным редактором политического еженедельника журнала «Новое время», имевшим известную ориентацию на Запад и тем самым занимавшийся демагогией с некоторой большей изощренностью.

В последние годы он был на пенсии, тяжело страдая от паркинсоновой болезни. Но все же как член-корреспондент Академии Наук СССР он продолжал играть известную роль, поддерживая при этом ряд новых либеральных направлений в экономической науке. И все это на фоне глубокой скорби по Сталину

последних дней жизни. Умер Леонтьев в Москве в 1974 г.

Несколько по-иному сложилась судьба Б.Л. Маркуса (кстати его родная сестра была женой С.М. Кирова). Внешне блестящий человек, он был малозначимым ученым. Основная его работа «Труд в социалистическом обществе», Госполитиздат,1939 г., была весьма поверхностна и насквозь апологетична.

В середине тридцатых годов Маркус работал заведующим экономическим отделом газеты "Правда"; главным редактором газеты был в то время Л.З.Мехлис. Вспоминая годы своей работы в "Правде", Маркус рассказывал мне, в частности, о скромности Сталина. Как-то Маркус, будучи по текущим делам в кабинете Мехлиса, был свидетелем звонка Сталина Мехлису. Сталин просил Мехлиса умерить его, Сталина, восхваление. Этот звонок очень умилил Маркуса.

Успешная работа в газете "Правда принесла Маркусу вскорости должность директора Института Экономики Академии Наук СССР - штаба советской экономической идеологии, а также одновременно должность главного редактора журнала "Проблемы экономики*.

В конце тридцатых годов Маркус при всем его политическом архиконформизме допустил крупнейший просчет. В редактируемом им журнале в 1940 г. появилась статья сотрудника Института Экономики Кубанина (еврея по национальности).

В этой статье Кубанин, идя по свежим следам речи Сталина на XVIII съезде партии, показал, что по производительности труда в области сельского хозяйства СССР отстает от США.

Напомню читателю, что в своей речи Сталин говорил об основной экономической задаче СССР, связывая ее с превышением "производства чугуна и стали на душу населения в стране" по сравнению с ведущими капиталистическими странами. Но Сталин не говорил об отставании производства сельскохозяйственных продуктов на душу населения.

Более того, как это было вскорости разъяснено статьей в газете "Правда", не надо путать производительность и интенсивность труда; если на Западе работник иногда больше выпускает продукции, то это достигается за счет большей интенсивности, а не производительности его труда.

По слухам, Н.А. Вознесенский (тогдашний Председатель Госплана СССР) передал Сталину статью Кубанина. Это сопровождалось заявлением, что статья является клеветой на сталинский колхозный строй, поскольку в ней утверждается, что производительность труда в колхозах ниже, чем на западных фермах. После этого заявления судьба Кубанина была решена.

Кубанин был уничтожен (он был расстрелян или погиб в лагере). Семья Кубанина была выслана. Уже после 1956 г., когда Кубанин был посмертно амнистирован, его семья вернулась в Москву.

Его дочь, Марши Кубанина, в память об отце была принята на работу в Институт Экономики.

Сотрудник Центрального Статистического Управления СССР Соломон Моисеевич Хейнман (его принадлежность к еврейству не вызывает сомнений), который дал Кубанину статистические данные, был также арестован, но ограничился длительной ссылкой. В середине 50-ых годов он был реабилитирован, вернулся в Москву и был принят на работу в Институт Экономики, где успешно работает и до сих пор.

Что касается Маркуса, то его в связи со статьей Кубанина обвинили в двурушничестве, сняли с поста директора института и по-моему даже исключили из партии (или по крайней мере подвергли самому строгому партийному взысканию).

Но вскоре началась война и Маркус добровольцем ушел на фронт. Когда я встретился с Маркусом в 1946 г., он уже был полноправным членом партии и назначен заведующим кафедры экономики труда во вновь организованный Московский Государственный Экономический Институт. Маркус быстро понял, что заниматься проблемами труда в царившей тогда экономической и политической обстановке весьма опасно.

Поэтому, хотя он оставался руководителем кафедры, он переключился на другую тематику. Используя свой редакторский опыт, он активно включился в редактирование многотомника по истории Москвы (в 1947г. торжественно было отпраздновано 800-тие Москвы). В 1949г. Маркус умер от рака.

История с группой Кубанипа-Хейнмана-Маркуса, вообще говоря, можно рассматривать прежде всего как политическую акцию, характерную для тогдашнего сталинского времени. Между тем ее можно в дополнение рассматривать и как проявление начавшейся уже тогда антисемитской компании, о которой я писал в первой части статьи.

Замечу коротко о судьбе идеологов, которые занимались западной экономикой и показывали, что она в полном соответствии с марксистско-ленинской доктриной приближается к своему концу.

А.И. Кац (еврей-коммунист, приехавший в СССР из Румынии в конце ЗО-ых годов) в своей работе, написанной в середине 40-ых годов, дошел даже до того, что доказывал, что разложение капитализма уже так глубоко, что нужно его немножко подтолкнуть и он окончательно распадется.

Эта работа очень понравилась Сталину, поскольку вполне соответствовала его честолюбивым замыслам стать владыкой мира. Как мне рассказывал К.В. Островитянов, Сталин велел опубликовать эту работу в журнале "Большевик" (ныне "Коммунист").

Но противники Каца (не по убеждениям, а по политической карьере) оказались столь успешными, что им удалось сорвать эту публикацию. По словам, Островитянова им помогал в этом деле Г.М. Маленков. Что касается А.И. Каца, то он продолжал и продолжает свою активную деятельность, направленную на защиту марксистской доктрины. Я еще ниже вернусь к нему.

Главной идеологической фигурой, которая защищала идеологически марксистскую доктрину о разложении капитализма, был академик Е.С. Варга - еврей, коммунист, игравший видную роль в Венгерской революции и после ее поражения приехавший в СССР. До 1948 г. Варга возглавлял Институт мировой экономики - идеологический центр борьбы за марксистское объяснение западной экономики.

В этом институте работало большое число евреев и они занимали там ведущее положение. Среди них были члены-корреспонденты М.Н.Смит и Р.Левина, доктора экономических наук М.И. Рубинштейн, С.А. Далин, Ш.Б. Лиф, В.Е. Мотылев и др.

В 1948 г. в период борьбы с космополитизмом институт был разогнан. Формальным поводом для ликвидации института было обвинение в буржуазном объективизме. В частности и в особенности, уничтожающей критике подверглась книга сотрудника института, еврея по национальности, М.Л. Бокшицкого, посвященную изложению ряда проблем американской промышленности.

Поскольку книга писалась в период союзнических отношений между США и СССР, то в ней было недостаточно ругани капитализма, как это уже требовалось в 1948 г. Однако такая суровая мера как ликвидация института показывало, что дело было не в отдельных ошибках, допущенных там, а в том, что надо было разогнать "осиное гнездо космополитизма*.

Один из ведущих сотрудников института Р. Левина была даже арестована. Ее реабилитировали вскорости после смерти Сталина, но она уже была психически больным человеком. Умерла она в Москве в конце 50-ых годов (или самом начале 60-ых).

Также был арестован Г., помощник Варги, еврей по национальности, который помогал ему в подготовке рукописей к печати, и кажется даже переводил их с немецкого на русский язык. (Варга так до конца жизни не научился хорошо говорить и тем более писать по-русски). После смерти Сталина этот помощник был освобожден из заключения и принят на работу в Институт Экономики.

После разгрома Института Мировой Экономики в 1948 г. большинство его сотрудников перешло на работу в Институт Экономики. В середине 50-ых годов был вновь создан Институт Мировой Экономики и Международных Отношений, но уже, естественно, во многом «освобожденный от еврейского засилья».

Теперь по поводу роли евреев в формировании той стороны советской экономической науки, которая обслуживала практические нужды вновь созданного планового экономического механизма. Конечно, между идеологической и практической сторонами экономической науки нет непроходимой стены.

С одной стороны, идеология давала исходные предпосылки для создания экономического механизма, а с другой, изучение опыта и разработка методов экономического управления приводила к обобщениям, носившим идеологический характер.

Конкретным проявлением указанного взаимодействия является, к примеру, проблема ценообразования. Исходные предпосылки ценообразования носят идеологический характер. Они определяются тем, какую из концепций образования ценности принять при формировании цен в плановом хозяйстве: трудовую теорию стоимости, разработанную К. Марксом, или антимарксистскую концепцию предельной полезности, разработанную австрийской школой.

В СССР до конца ЗО-х годов отвергалось использование обеих этих концепций для нужд социалистического планового хозяйства. Считалось, что цены строятся лишь для целей учета затрат и на производство продуктов и распределения потребительских благ.

Однако Сталин искал объективное обоснование действующему экономическому механизму, в частности ценообразованию в полном соответствии с требованием психологического баланса: мольба матерого волюнтариста о ниспослании ему независящих от него объективных экономических законов).

Л.А. Леонтьев помог Сталину в этом, найдя такую обтекаемую формулировку как "закон стоимости (имеется ввиду трудовой стоимости) действует и в советской экономике, но в преобразованном виде".

Такого рода идеологические утверждения закрепляли и поощряли практику установления цен, которая игнорирует ренту на землю и работника, процент на инвестиции и т.п., категории, не связанные с затратами труда. Так и до сих пор советская практика ценообразования не может избавиться от наследия указанной теоретической концепции.

Среди ученых-экономистов, которые были вовлечены в обоснование практически работающего советского экономического механизма, огромную роль играли евреи.

В конце 30-х и в 40е годы евреи по существу лидировали во всех областях прикладной экономики. Так в области ценообразования лидерами были Ш.Я. Турецкий и Л. Майзенберг, экономики промышленности - Л.И. Итин, экономики энергетики – А.Л. Шробст, экономики и организации промышленных предприятий - С.Е. Каменицер, экономики машиностроительных предприятий Г.Я. Метт и Л.А. Шужальтер, экономики советской торговли М.М. Лифиц, финансов - А.М. Бирман и М.З. Атлас и др.

В некоторых областях прикладной экономики евреи, если и не занимали руководящие позиции, то прочно осели на вторых ролях. Они были известны в кругах экономистов не только как преподаватели, но и как авторы учебников, монографий и статей.

Так в области народохозяйственного планирования широко были известны имена А.И. Залкинда (Викентьева), Б.М. Смехова, С.Д. Фельда, экономики строительства Б.С. Вайнштейна, экономики транспорта Л А. Бронштейна, Г.И. Черномордика и других.

Многие из отмеченных выше ученых были долгое время заведующими соответствующими кафедрами, профессорами во вновь созданном в 1946 г. Московском Государственном Экономическом Институте (МГЭИ).

В 1948 г. в период борьбы с космополитизмом значительная часть евреев преподавателей МГЭИ была уволена. Некоторые из них были восстановлены на работе в послесталинский период.

И, наконец, мне хотелось бы отметить отношение властьимущих к формированию новых кадров ученых-экономистов. Сокращение в 40-х годах приема студентов-евреев и в особенности аспирантов в лучшие высшие учебные заведения, в первую очередь в университеты, резко суживало возможности для евреев стать впоследствии ведущими учеными.

Вместе с тем резко был сокращен прием евреев в научно-исследовательские экономические институты и на педагогическую работу, а некоторые из работающих были уволены.

Но и те евреи, которые продолжали работать, находились в крайне тяжелом положении.

В первую очередь это было обусловлено общими причинами. В обстановке сталинского режима всем экономистам было трудно работать, но в особенности евреям, потому что их положение было более уязвимым, их легче было уволить с работы и им было значительно труднее устроиться на работу. Взять, к примеру, такого талантливого экономиста как А.Л. Лурье.

В 1948 г. он и группа других экономистов, среди которых были и не евреи, были подвергнуты жесткой критике за попытку протащить в советскую экономическую науку такую "буржуазную" категорию как процент на капитал (в советских условиях она именовалась срок окупаемости).

[Солидная оплошность иудейского лгуна. Оказывается, увольняли из экономических институтов некоторых евреев не потому, что они евреи, а потому, что вели подрывную работу. Как в примере выше, когда группа иудеев попыталась легализовать в СССР... ростовщический процент!

Причём нравственный дебил не понимает, несмотря на свою докторскую степень, что России подобное иудейское „творчество”, о котором он говорит ниже, явно противопоказано. Мы ведь с детства не на идише воспитывались, а на русском. - Прим. ss69100.]

Но если другие критикуемые экономисты сохранили свою работу, то Лурье был уволен и несколько лет должен был работать на второстепенных работах.

Я знаю и по собственному опыту, что значило для еврея пытаться что-то творчески развивать в сгалииское время.

Примерно с апреля 1951г. по июнь 1953г. я был фактически безработным: у меня была ничтожная нагрузка в Московском Книготорговом техникуме, где я преподавал курс "Ассортимент научно-техничской литературы" (и это после окончания аспирантуры МГЭИ в 1949г., но, правда, без получения степени, так как диссертацию мне защитить не дали).

Одновременно я был внештатным лектором Московского Комитета Комсомола - МК ВЛКСМ. Имея много времени и возможность через МК ВЛКСМ бывать на многих предприятиях, я уже в начале 1952г. написал книгу (она же и вторая диссертация) о связи новых форм организации труда и заработной платы в промышленности СССР.

Мне хотелось получить отзывы на книгу от ряда ведущих предприятий, в том числе от такого крупного предприятия как Московский автомобильный завод имени Сталина (ЗИС), тем более что я ссылался на его опыт. Я встретился с одним из старых специалистов отдела труда этого завода, отдал ему рукопись работы и ее проспект. Он обещал посмотреть и дать свои замечания.

Действительно, вскоре мы вновь встретились, и он мне высказал свои частные, малосущественные замечания.

Теснота помещения для работников заводоуправления в СССР известна. Неудивительно, что в наших разговорах принял участие сидящий рядом молодой сотрудник, к тому же еще занимавшийся вопросами организации труда и социалистического соревнования.

Фамилия его была Белкин, имя - Валерий. Был он истинно русским человеком в отличие от Виктора Белкина - известного советского экономиста, человека иудейского происхождения, о котором будет речь идти ниже. Я, по-моему, даже попросил Валерия помочь в написании отзыва на мою работу.

Через пару дней несколько работников МК ВЛКСМ сообщили мне, что им звонили с ЗИСа, и сказали, что я написал антисоветскую работу. Основное, в чём я обвинялся - это стремление "взорвать завод изнутри". Что же означало это обвинение?

В своей работе я, ссылаясь на опыт передовых заводов и того же ЗИСа, писал о том, что стахановские методы труда выражаются также в форме совмещения операторами функций наладчиков; разбиралась применяемая при этом система оплаты работ и т.п. Собственно говоря, идея была тривиальна.

Интерес, возможно, представлял собранный по крупицам опыт её реализации. Так вот, специалисты на заводе посчитали, что мои предложения по совмещению функций операторов и наладчиков равносильны требованию ликвидации наладчиков, желанию оставить завод без наладчиков со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Второе обвинение - я в своей работе ревизую личные указания товарища Сталина. В работе у меня была глава, посвященная оплате мастеров - непосредственных организаторов новых форм организации труда.

Я писал о том, что существующее отставание заработной платы мастеров от зарплаты высококвалифицированных рабочих тормозит привлечение на работу мастерами лучших рабочих. Мысль банальная. При этом я ссылался на довоенное постановление правительства о повышении роли мастера, в котором отмечалось такое же ненормальное положение с оплатой мастеров.

Но оказывается, что вскоре после войны Сталин подписал закрытое постановление, по которому запрещалось механическое повышение заработной платы: имеется ввиду рост окладов и тарифных ставок.

Я, конечно, об этом сталинском постановлении не знал; я не был столь храбрым человеком, чтобы нарушать сталинские установления. Но мой незнание этого постановления не имело значения, так как принятый в римском праве принцип, что «незнанием закона нельзя отговариваться», в СССР был творчески обобщен и на закрытые законы, инструкции, постановления!

Узнав о таких обвинениях, при всём своём оптимизме или вернее социальном инфантилизме, я не на шутку перепугался: всё таки какое-то ощущение реальности у меня было.

Я рассказал обо всём этом Анатолию Васильевичу Толмачеву, одному из работников МК ВЛКСМ, который меня хорошо знал и ценил как лектора. Человек одарённый, горячий, не националист, он, узнав от меня о происшедшем, сказал, что разберется. О том, что было дальше заинтересованный читатель может узнать из "Повести о еврейском фаворите", помещённой в этой книге.

***

Текст Каценелинбойгена взят отсюда.

Свежие комментарии